Kaltenbergen: Großsiedlung mit bewegter Geschichte

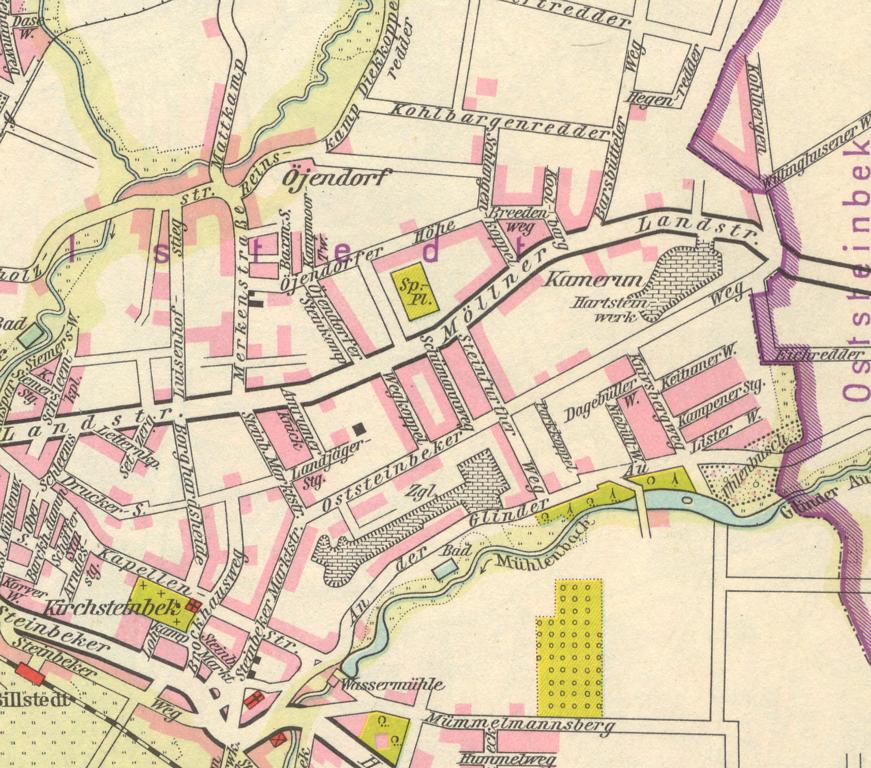

In Kaltenbergen treffen die Gemarkungen Öjendorf, Kirchsteinbek und Oststeinbek aufeinander. Die beiden erstgenannten werden größtenteils durch die Möllner Landstraße getrennt, das letztgenannte liegt bereits jenseits der hamburgischen Landesgrenze. Nähert man sich dem Gebiet von Westen, beispielsweise über die Möllner Landstraße, steigt das Terrain merklich an. Im Südosten fällt es zur Niederung der Glinder Au hin ab, auch wenn das heutzutage durch die Autobahntrasse nicht mehr so gut zu erkennen ist. Man hat es also tatsächlich mit einem Berg zu tun, wenn auch einem recht kleinen. Offensichtlich empfand man den Ort in früheren Zeiten besonders ungemütlich und zugig, sonst hätte er seinen Namen wohl nicht erhalten.

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Kaltenbergen ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Im Jahr 1905 eröffnete dann das in Hamburg ansässige Unternehmen Steffen & Co. auf der Südseite der Möllner Landstraße ein Kalksandsteinwerk. In Gruben baute man Sand ab, der mit Calciumsilikathydrat versetzt in Öfen zu Mauersteinen gebrannt wurde. Eine weitere Einrichtung dieser Art war bereits einige Jahre zuvor etwas weiter westlich, im Bereich der heutigen Siedlung Sonnenland errichtet worden. Der Sandabbau erfolgte in Handarbeit, für den Transport verwendete man Loren, die von den Arbeitern auf provisorisch verlegten Schienen geschoben wurden. Das Kalksandsteinwerk wurde nur im Sommer betrieben; im Winter ruhte die Produktion.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg Maschinen für den Sandabbau und -transport Einzug hielten, lohnte sich die Ausbeutung so kleiner Vorkommen nicht mehr. Das Unternehmen siedelte nach Neuschönningstedt über, wo es bis heute besteht. Das Werk in Kaltenbergen wurde abgebaut. Als letztes fiel Mitte der 1960er Jahre der Schornstein, der mehr als fünfzig Jahre lang die weithin sichtbare Landmarke Kaltenbergens gewesen war. Nicht anders erging es im Übrigen dem Werk am Sonnenland; es wurde ebenfalls bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs aufgegeben.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde Kaltenbergen zum Siedlungsgebiet. Den Anstoß hierfür gab die Adolph Woermann Gedächtnis-Stiftung. Sie wurde 1912 von der Witwe des bedeutenden Hamburger Kaufmanns und Reeders ein Jahr nach seinem Tod ins Leben gerufen und sollte Bedürftige zur Linderung ihrer Not unterstützen und jungen, bedürftigen Menschen, deren geistige und körperliche Anlagen vermuten lassen, dass etwas Tüchtiges aus ihnen werden kann, eine gute Berufsausbildung ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde die Stiftung mit einem Vermögen von einer Million Reichsmark ausgestattet.

In Kaltenbergen erwarb die Stiftung nördlich der Möllner Landstraße ein größeres Areal, das sie in Parzellen aufteilte und bedürftigen Menschen zu Verfügung stellte. Außerdem vergab sie günstige Hypotheken für den Hausbau. Aufgrund der Afrika-Aktivitäten des Unternehmens Woermann bürgerte sich für das Gebiet bald die Bezeichnung Kamerun ein. Bis in die 1960er Jahre trug die heutige Bushaltestelle Schlangenkoppel sogar diesen Namen.

Die brach liegenden Gruben des Kalksandsteinwerks wurden bald nach dessen Stilllegung von der Hamburger Stadtreinigung in Beschlag genommen. Diese umfasste das Gelände mit einem Holzzaun und begann mit der Ablagerung von Hausmüll. Als bei der Flutkatastrophe 1962 weite Teile des Hamburger Hafens überschwemmt wurden, brachte man zudem große Mengen verdorbener Lebensmittel aus den Kühl- und Lagerhäusern hierher.

Wenig später wurde dann das vorerst letzte Kapitel in der Geschichte Kaltenbergens eingeläutet: Im Oktober 1965 wurde im Ortsausschuss Billstedt ein neuer Bebauungsplan-Entwurf diskutiert, der vorsah, auf dem Gelände der Mülldeponie eine Siedlung mit mehr als tausend Wohnungen zu errichten. Nachdem der Plan alle behördlichen Hürden genommen hatte und mit der Wohnungsbaugenossenschaft Hansa ein Bauträger gefunden worden war, konnte bereits 1966 mit den Arbeiten begonnen werden. Für die Anwohner, die sich über das Ende der von der Deponie ausgehenden üblen Gerüche und des Gekreischs der darüber kreisenden Möwenschwärme gefreut hatten, bedeutete dies aber zunächst neues Ungemach. Denn um das Gelände mit der sieben bis zehn Meter starken Müllschicht ausreichend tragfähig zu machen, mussten zunächst etwa eintausend zwölf bis sechzehn Meter lange Betonpfähle in den Boden gerammt werden. Für das geplante sechzehngeschossige Hochhaus war auch das nicht ausreichend, so dass man dort den Müll wieder aus der Grube holte und durch festeres Material ersetzte. Von diesen Rammarbeiten ging nicht nur ein gewaltiger Lärm aus, sondern sie trugen der neuen Siedlung auch schnell die Bezeichnung „Pfahldorf“ ein.

Doch mit den Rammarbeiten waren die Probleme des zweifelhaften Untergrundes nicht gelöst. Durch Löcher in den Fundamenten der Häuser traten Faulgase aus, die sich sogar entzünden ließen. Während einige Arbeiter dies nutzen, um kleine Feuer zu entzünden, an denen sie sich die Hände wärmten, erlitt ein Klempner bei einer Verpuffung in einem Sielschacht Verbrennungen im Gesicht. Daneben gab es Gerüchte, dass mehrere Arbeiter durch die Ausdünstungen vergiftet worden seien. Um dieses Problem zu lösen, erließ man für die Kellerräume, in denen sich die Faulgase sammelten, ein Rauchverbot und baute zudem in den Häusern Absaugeinrichtungen ein, die die Gase über das Dach abführten. In regelmäßigen Abständen wurde die abgesaugte Luft auf giftige Substanzen untersucht. Durch den Einbau der Entlüftungsvorrichtungen verzögerte sich sogar der Einzug der ersten Mieter. Während die Probleme in den Häusern so gelöst waren, kam es im Bereich der Straßen fortwährend zu Absackungen und Rissbildungen, so dass immer wieder neue Asphaltschichten aufgebracht werden mussten.

Die ersten Wohnungen waren im Dezember 1967 bezugsreif, im Laufe des folgenden Jahres wurde der erste Bauabschnitt komplett fertiggestellt. Er umfasste 20 viergeschossige, 14 siebengeschossige und 6 neungeschossige Häuser sowie das bereits erwähnte sechzehngeschossige Hochhaus. Zusammen brachten sie es auf 644 Wohnungen. Die Wohnungsgrößen reichten von einem bis zu vier Zimmern. Eingebaute Küchen und Vollbäder gehörten überall dazu. Die hohen Gebäude verfügten über Müllschlucker. Wärme und Warmwasser wurden durch ein eigenes Gasheizwerk erzeugt. Als Gemeinschaftseinrichtung stand den Bewohnern ein Waschhaus zur Verfügung, in dem man die Wäsche schrankfertig herrichten konnte. Für die Autos gab es neben zahlreichen Stellplätzen auch zwei Tiefgaragen. Die Gesamtkosten lagen bei 30 Millionen DM. 1972 folgte dann ein zweiter Bauabschnitt mit 94 Wohnungen am Rantumer Weg, der ebenfalls von der Baugenossenschaft Hansa ausgeführt wurde. 1974 komplettierte der Bauverein der Elbgemeinden das Ensemble am Tinnumer und Morsumer Weg durch einen massiven Komplex mit sieben-, neun- und vierzehngeschossigen Gebäuden und noch einmal 415 Wohnungen.

Von Beginn an hatte man darauf geachtet, auch eine gewisse Infrastruktur für die Bewohner bereitzustellen, was damals nicht immer der Fall war. Noch vor Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wurde in einem der neuen Wohnblocks an der Möllner Landstraße ein Kindergarten für 117 Kinder eingerichtet. Durch Wanddurchbrüche und andere bauliche Maßnahmen wandelte man hierfür insgesamt acht Wohnungen um. Am Koolbarg errichtete man zeitgleich eine neue Schule für 12 Klassen. An der Möllner Landstraße entstand ein kleines Ladenzentrum mit drei Geschäften. Und auch mit der Anbindung an das Hamburger Schnellbahnnetz hegte man ursprünglich große Pläne. So war die Hoffnung, dass die Siedlung schon bald nach der Fertigstellung des U-Bahnhofs Billstedt im Jahr 1969 eine eigene Haltestelle bekommen würde. Tatsächlich dauerte es dann jedoch bis 1991, ehe die U-Bahn von der Merkenstraße bis nach Mümmelmannsberg verlängert wurde und Kaltenbergen mit der Steinfurther Allee eine eigene Haltestelle erhielt. So lange blieb, wer kein eigenes Auto besaß, auf die Buslinien angewiesen – vor Einführung der heute üblichen Niederflurbusse für junge Eltern mit Kinderwagen kein Vergnügen. Für die Kinder der Siedlung hatte man zwei Spielplätze angelegt, mit anfangs recht rigiden Nutzungsbeschränkungen: Lediglich werktags von 9 bis 17 Uhr durfte dort gespielt werden. 1979 kam in der zentral in der Siedlung gelegenen Senke, einer Hinterlassenschaft des Kalksandsteinwerks, der bei den Kindern und Jugendlichen beliebte Bauspielplatz „Die Kuhle“ hinzu. Der umliegende Park wurde 2011 von Grund auf neu gestaltet. Das ehemalige Waschhaus wird heute als Treff- und Versammlungsort von den Bewohnern genutzt.